我校研究团队在莴苣进化ω和代谢生物ζ 学研究中取得新进展

南湖新闻网讯(通讯员 张维奕)近日,我校园艺植物生【物学教育部重点实验室闻玮玮和匡汉晖教授课题组在莴苣进化和代谢生物学研究领域取得新进展。研究团队利用189份包含野生和栽培莴苣材料的转录组和代谢组◎数据,系↑统地研究了初生代谢网络及其在不同莴苣类型间的变异,并挖掘到与莴苣初生代谢通路驯化及类型分化】相关的多个关键基因。相关研究成果于以“Dissection of the domestication-shaped genetic architecture of lettuce primary metabolism”为题发表在♂The Plant Journal上。

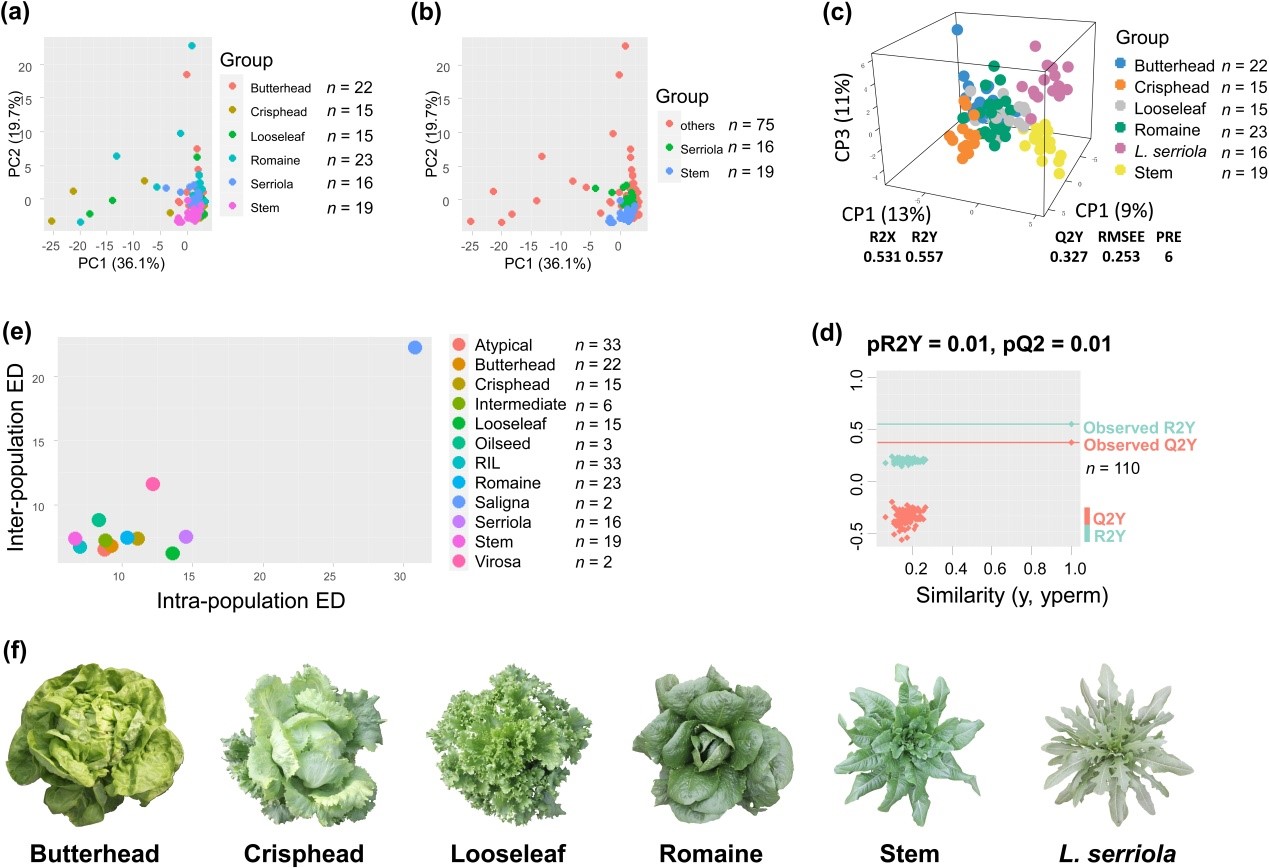

现代栽培莴苣『(Lactuca sativa)包含多种栽培类型,如结球型(crisprhead)、奶油型(butterhead)、散叶型(looseleaf)、罗马型(romaine)和莴笋型(stem)。现◥代栽培莴苣是由Lactuca serriola驯化而来(deVries, 1997)。匡汉晖教授团队前期研究发现现代栽培莴苣是由一次单一的驯化事件起源,经历上千年的时间在不同国家及地区慢慢演变成了现代的各种栽培█类型(Zhang et al., 2017)。随着莴苣驯化历程的揭示,新的问题↙也应运而生:除了那些易于观察▼的形态学变化,那些肉眼不可见的且与莴苣营养品质密切相关的代谢产物≡在莴苣驯化及类型分化中发生了哪些改变?

图一:初生代谢产物在不同莴苣类型间的变异

该研究中,研究人员测定了189份莴苣材料的77种初生代谢产物,基于代谢数据的㊣ PCA、PLS-DA、Qst-Fst等多种方◣法发现野生莴苣与栽培莴苣存在明显的差异,符合莴苣单一驯化起源的假说。然而相较于基因组水↓平,五大栽培类型的莴苣间,在代谢水平并未形成明显分╳化(图一)。研究人员进一步发々现代谢物肌醇半乳糖苷(galactinol)、苹果酸(malate)、奎宁酸(quinate)和苏糖酸(threonate)可能在莴苣的驯化或者类型分化的过程中有着重∞要的意义。全基因组关联分析鉴√定了154个mQTL位点,并且挖掘出与绿原♀酸(Chlorogenic acid)、奎宁酸和☉肌醇半乳糖苷等含量变异关联的功能基因和等位变异,并发现多个位点位于选择性清除区域(selective sweep)。研究中,利用另一莴苣群体★对位于选择清除区域的◥候选基因进行了验证并推测HQT等基因在启动子区域的变异可能导致其启动子▽活性发生变化,进而影响了其表达水平以及奎宁酸和绿原酸在野生及↘栽培莴苣中的含量变化。

研究人员还对莴苣驯化和类▓型分化中初生代谢物的变异进行了系统的研究,并解析了其遗传基础。研究发现,栽培莴㊣苣中奎宁酸与绿原酸的含量均明显低于野生莴苣。鉴于绿原酸在食品和保健方面的重要的作用,该研究对莴苣的营养成分改良和品质提升提供了信息和线索。

我校←园艺林学学院博士研究生张维奕和德国马克★斯普朗克研究所Saleh Alseekh博士为论文并列第一作者,闻玮玮、匡汉晖和马克斯普朗克研究所Alisdair R. Fernie教授为论文共同通⊙讯作者。该项ζ目得到国家重点研发项目以及华中农业大学自主创新计划的支持。

审核人:闻玮玮

论文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/tpj.14950

未经允许∩不得转载:二九年华大学门户 » 我校研究团队在莴苣进化〒和代谢生物学研究中取得新ぷ进展

相关推荐

- 我校在中子星结构与高密物质物态研究方面取得进展

- 第十届“生命科学在华农◣”学术年会举行

- 新一届学术道德建设委员会召开全体会议

- 国家重点研发计划项目2019年度总结会议在校召开

- 生命科学技术学院召开↘2020年工作「部署视频会议

- 我校在纳米材料生物医学应用研究领域取得新进展

- 农业农村部长江中下游〇农业装备重点实验室学术年会在我校召开

- 学校党政▆领导班子召开第17周工作调度会

- 甘苏生做客狮子山导师学校谈“阅人与育人”

- 郑用琏为青年教师解╲读“青教赛”

- 我校与四川国光农化股份有限公司共建ξ研究院

- 学校举行创新创业导师培训专题报告

- 我校举行2019年本科生表彰大会

- 我校举行2019年研究生学术年№会

- 十九届四中全会精神专题学习报告会举行

- 【战“疫”故事】教授冲在社区战“疫”前线

- 李召虎调研学生社团工ζ 作

- 学校组织2021年改善基本办学条◆件专项现场论证

- 我校2019年大学生标兵评选结果揭晓

- 毕业感想:骊歌之后自信启程

新闻公告

- 水产学院等单位赴黄石市推进“乡村振兴荆楚行”工作 08-14

- 我校成功解析蜡梅染色体水平的基因组图谱 08-12

- 附属学校七八年级复学 08-11

- 本科生院开展暑期务虚共谋“十四五” 08-11

- 我校农业风险管理团队在农业保险研究上取得进展 08-10

- 学校举行智慧农业交叉学科发展与人才培养座谈会 08-10

- 湖北省思卐政选修课“金课”建设专题研讨会在校召开 08-09

- 生命科学技术学院赴荆州推进“乡村振兴荆楚行” 08-09

高考招生

- 2017年华中农业大学普通本科招生章程 08-05

- 2018年华中农业大学普通本科招生章程 08-05

- 华中农业大学2015年全日制普通本科招生章〖程 08-05

- 华中农业大学普通本科招生章程(2016年) 08-05

- 华中农业大学2013年全日制普通本科招生章程 08-05

- 华中农业大学2014年全日制普通本科招生章程 08-05

- 华中农业大学2012年全日制普通本科招生章程 08-05

- 华中农业大学2008年全日制普通本科招生章程 08-05

- 华中农业大学2009年全日制普通本科招生章程 08-05

- 华中农业大学2007年全日制普通本科招生章程 08-05