中国海洋◇大学在海洋约束肽及其微生物耐药机制研★究领域取得新进展

本站讯 海洋活性肽是海洋天然产物的重要组成部分,具有抗肿瘤、抗病毒、抗菌▽和镇痛等多样生物活性,也是海洋药物研发的主要来源之一。其中,海洋约束肽是一类兼具抗体和小分子双重属性的“微蛋白”,具有较高∩的成药潜力。近日,中国海洋大学江涛教授和于日磊副教授团队在海洋约束肽研究领域取得多项新进展,分别于1月31日、2月26日在国际顶尖药学期刊◥《药物化学》(Journal of Medicinal Chemistry)在线发表了关于鲎素及其微生物耐药机制研究(DOI:10.1021/acs.jmedchem.9b01563)和芋螺毒素研究(DOI: 10.1021/acs.jmedchem.9b01536)系列成果。

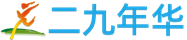

鲎素TPI对于革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌、真菌等具有广谱抗菌活性,是良好的抗菌肽类药物先◣导化合物。然而,由于TPI具有较强的溶血活性、不稳定且易被降解等缺点,大大限制其临床应用。本研究团队≡合成了TPI的D型氨基酸类似物TPAD,跟野生TPI相比,TPAD的溶血活性↘降低,血浆稳定性显著提高,具有较高的生物安全性。研究人员通过原子力显微镜观察到TPAD可以进〇入细菌细胞膜,导致细菌内液外漏而引起细菌死亡。研究人员还发现TPAD的使用并不会诱导细菌耐药性的大幅度提高,细胞膜ξ 上的QseC/B双组分系统在TPAD作用下发生卐了上调,导致抗●菌肽被大量外排,从而使L. enzymogenes YC36对TPAD产生一定耐药性(图1)。考虑到QseC/B双组分系统在TPAD引发耐药◆过程中扮演重要角色,研究者提出ξTPAD和LED209(QseC/B双组分系统的特异性抑制剂)的联合用药可以增强抗菌药效。活性测试结果显示2μg/mL的TPAD和5pM的LED209联用可完全杀♀死野生型L. enzymogenes YC36。

图1:鲎素结构与作用机制

芋螺毒素是由海洋软体动物芋ξ 螺的毒液管和毒囊内壁的毒腺所分泌的一系列富含二硫键的海洋约束肽,其能够特异性地靶向细胞膜上的●不同离子通『道受体,从而具有重要的药用潜力。研究人员前期研究发现肿瘤细胞镇痛靶标α9α10 nAChR存在两个相邻的芋螺毒素作用位点(J. Med. Chem. 2018, 61(10): 4628-4634),因此可利用“多价效应”设计↘芋螺毒素二聚体,提高芋螺毒素的活性。研究人员选用︼合适长度PEG连接臂,采用Click反应分别偶联了Vc1.1、 RgIA#和PeIA获得它们的二聚体。电生理学活性测试发现,它们针对α9α10 nAChR的抑制》活性都大幅度被提高,其中PeIA-dimer对人源α9α10 nAChR的抑制活性达到1.9 ± 0.1 nM,是迄今为止靶向该靶点活性最强的抑制剂。另外,研究发现RgIA-dimer表现出对α9α10和α7 nAChR的双重抑制,其IC50=~50 nM,是目前首个同时←靶向α9α10和α7 nAChR的双重抑制剂。最后,研究者阐明了芋螺毒素二聚体▅在分子水平上的作用机制,指出PEG连接臂的长度与物理化学特性将会影响芋螺毒素二聚体对不同nAChR亚型Ψ的活性与选择性(图2)。

图2:芋螺毒素RgIA#-dimer分别跟α9α10和α7 nAChR作用的复合物╱模型

以上系列研究成果为新型抗菌肽药物及镇痛药物的研发,提供了极具开发潜力的药物先导分子,后续动物活性实〒验均在开展过程中。同时,该成果也是中国海洋大学王岩教授研究组在细菌耐→药机制研究方面(mBio,2019;10(3):e00676-00619;AEM,2019;85(23);AEM, 2017;83(17))取得的新进展。

中国海洋大学医药学院于日磊副教授和海洋生命学院王岩教授为鲎素研究文章』共同通讯作者;医药学院博士研究生梁家珍为芋螺毒素研究文章第一作者,于日磊副教授为通讯作者。该研究由中国◣海洋大学优青培育计划、国家自然科学基金、青岛︽海洋科学与技术试点国家实验室山东省重点项目、国家重大科技新药创制项目、中国科协青年人才托举工程等资助。江涛教授、张晓华教授等ζ为本研究提供了大力支持。澳大利亚昆士兰∏大学、卧龙岗大学及香港理工大学为本项目的合作单位。

通讯员:王岩

文章链接:https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acs.jmedchem.9b01563

文章链接:https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acs.jmedchem.9b01536

编辑:冯文波

责任编辑:冯文波

未经允许不得转载:二九年华√大学门户 » 中国海洋大学在海洋约束肽及其微生物耐药机制研究领域取得新进展

相关推荐

- 纵艺山海 横乐星河

- 中国海洋大学召开外事分管院长(主任)工作和培训会议

- 中国海洋大学召开2020年新学期工作↙部署会

- 战疫情?当先锋?做表率 红旗智援〓博士团党支部举行组织生活会

- 学校与海大麦岛社区联防联控阻击疫情

- 中国海洋大学2019年度辅导员评优答辩暨工作交流会举行

- 2019—2020CUVA中国大学生排球联赛(北方赛」区女子组)海大女排获得第六名卐

- 青春洋溢,“语”你精彩

- 中国海洋大学教师参加中国妇女第十二次全国代表大会

- 马克思主义学院精心打造“云端战'疫'思政课”

- 中国海洋大学3个学位授权点通过学位授权点专项评估

- 中国海洋大学张玉忠教授团队在↑海洋微生物学研究领域取得新成果

- 路江涌:共演战略重新定义企业生命★周期

- 中国海洋大学获批举办计算机科学与技术专业中外合作办学项目

- 学校34个项目获2018年山东省研究生教育⌒质量提升计划立项建设

- 中国海洋大学校史编撰系列专题座谈会第五次会议召开

- 首届全国研究生环①境(涉海)论坛在Ψ 中国海洋大学召开

- 澳大利亚悉尼科技大学副校长Iain Watt一行访问中国∑ 海洋大学

- 中国ω 海洋大学召开研究生教育督导工作会议

- 学校党委宣传部长陈鷟登上“青岛教育大讲坛”谈《以文化人》

新闻公告

- 学校党委理论学习中心组(扩大)举行集体学习 04-16

- 民建青岛市委举♀行“致敬最美逆行者”书画捐赠仪式 04-15

- 中国海洋大学定点扶贫绿春县工作视频会Ψ议召开 04-13

- 青岛市科学技术协会主席王建一行到中国海洋大学调研 04-12

- 中国海⌒ 洋大学召开研究生教育督导工作会议 04-09

高考招生

- 中国海洋大学2017年招生ω 章程 08-05

- 中国海洋大学2018年招※生章程 08-05

- 中国海洋大学2017年音乐表演专业招生简章 08-05

- 中国海洋大学2017年运动训练专业招生简章 08-05

- 中国海洋大学2016年招生ω 章程 08-05

- 中国海洋大学2016年招生章程 08-05

- 中国海洋大学2017年高水平运动队招生简章 08-05

- 中国海洋大学2013年本科招生章程 08-05

- 中国海洋大学2015年招生章程 08-05

- 中国海洋大学2011年招生章程 08-05