【新闻特写】今日荣休,他把36年前的博士论文送给母校

“1983年,当他完成了饱含4年心血的博士论文时,他提笔用中、英两种文字在扉页上写道:‘本论文献☆给我的祖国——中华人民共和国’。这年12月,他刚刚通过论文答辩,就毅然登上返回祖国的飞机。”这是1989年12月9日《人民日报》刊发的一篇名为《为祖国奉献光和热》的报道, 报道的主人公是时年36岁的青年海归学者冯长根。

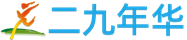

2019年9月10日,在第35个教师节之际,已经66岁的北京理工大学教授冯长根光荣退休,在学校教师节表彰大会的荣休仪式上,冯长根郑重地将自己36年前在英国完◣成的博士论文捐赠给了母校,沉甸甸的全英文博士论文装帧精美,扉页上“本论文献给我的祖国——中华人民共和国”工工整整的印刷在最醒目的位置。

上世纪六十年代末,16岁的冯长根便到农村插队。1975年,只有初一文化水平的冯长根成为了北京工①业学院(北京理工大学前身)一名工农兵大学生,大学期间他抓紧时间、拼命学习,用3年的时间完成了从中学到大学的9年学业。1978年,冯长根不仅顺利毕业,还考上了文革后的第一届研究№生,同年又考取了出国留学生。乘着改革开放的大潮,冯长根有幸成为改革开放后的最早一批公派留学生,赴海外求学。“大学生活告诉我,要把国家给予的成长优势转化为自己的优势,关键在于刻苦※学习,生活决不亏待勤奋的人。”冯长根曾经这样回首自己的大学时光。

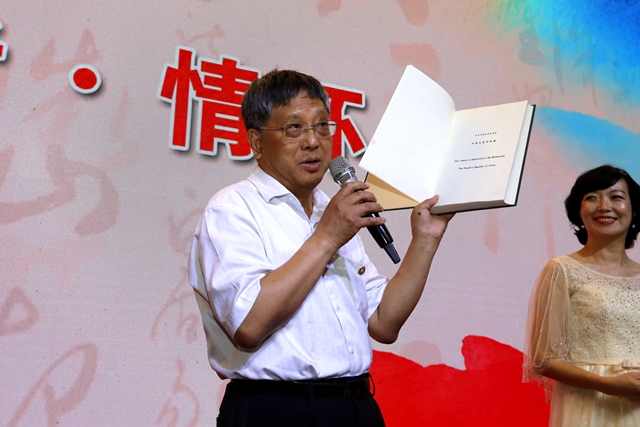

1979年到1983年,冯长根来到英国利兹大学攻读博士,四年里每天工作十四五个小时,他不仅完成了博士课题的研究,而且在导师英国皇家↑学会会员彼得·格雷教授的指导下,完成了十四五篇有创见的论文,完成了双倍】的学业。这种拼搏的精神,让导师也钦佩不已。“我常在实验室或计算机室干到晚上12点,有时甚至到深夜一二点钟。累了,打一」个瞌睡,渴了,喝一杯冷水。晚上回到宿舍的时候,虽然很疲劳,但心里是充实的,因为我没有浪费宝贵的时间。”冯长根这样回忆自己的留学生活。

为国家而拼搏,为国家而学习,是冯长根心中的信念。初到英国时,冯长根考虑到燃料与能源系的专业与当时的国家急需有一定的距离,便竭力申请转到物理化学系学习含能材料,因为在中国的工农业生产中需要含能材料的地方很□多,国家需要成为冯长根学习的方向,后来,冯长根成为两个系共有的研究生。

在英国利兹大学攻读博士的冯长根(左)

留学期间,冯长根在广泛研究前人热爆炸理论的同时,找出了自己的①攻关选题,并以独特的思考弥补了其中的空白,引起了有关专家学者的关注,发表了一批价值很高的研究∮论文,以至于留学生涯结束时,他问导师如何做毕业论文,导师惊异地看着他:“长根,把你的论文合编起来,不就是极好的论文吗?”

1983年,冯长根的博士论文撰写完毕之际,他想起了家乡、母亲、同伴……他想到了祖国,这篇优秀的论文凝聚了他多年的心血,只能献给她。于是,冯长根用中英文对照工整的写下:“谨把↓此论文献给我的祖国——中华人民共和国”,他要让所有人知道他对祖国的热爱。这篇论文在冯长根回国两年后,还独获了利兹大学1982至1983年度最佳物理化学博士论文奖。导师评之曰:“当之无愧!”

学成后是留下还是回国,是每一个海外学子都面临着选择。关于选择,冯长根也与英国同窗之间发生了这样的对话。

“冯先生,你怎么打算?”英国同窗关切地问他。

“我是一定要回去的。”

“为什么?你有权利选择!”

“我能到英国利兹大学深造不是因为我有钱,而是中国改革开放政策带来的结果。虽然利兹大学有优质的教育,可实际上小学、中学、大学这一系列的前期优势,并不是我个人能够创造的。所以,我没有理由忘记对自己寄予厚望的祖国,我的事业在中国,这就是我的选择。”

“冯先生,你的爱国热情很令人敬佩。不过回国后那里生活、工作条件恐怕无法与这里相比。”

“和一些发达国家相比,我的祖国还不够富足强盛。但不正是〗因为落后,国家才派我们出国学习吗?总不能把因果颠倒了。我是一个㊣中国人,如果我都不选择中国,那中国谁来建设?”

在改革开放初期,面对刚刚打开的国门,传承红色基因的冯长根,不忘初心,牢记使命,坚定地做出◥回国报效的选择。

回国后,冯长根回到了母校北京工业学院(北京理工大学前身),在爆炸和含能材料领域处于国内研究前列的团队中,急需深化自己在热爆炸等领域的研究。33岁,冯长根完成了专著《热爆炸理论》,这是↑由中国人撰写的第一本系统介绍热爆炸理论、介绍放热反应及临界性质的理论书籍。1988年,冯长根成为北京理工大学当时最年轻的教授,时年36岁。

在随后的岁月中,无论是在科研领域还是在管理工作中,冯长根始终践行着自己爱国奋斗的承诺。在几十年的科研工作中,冯长根在火工品与烟火技术、燃烧与爆轰、安全科学与技术和新材料领域,以及燃烧与爆轰理论等方面为国家做出了突出贡献,形成了一批成果,当选英国工程技术☆院院士。冯长根还曾任中国科协书记处书记、副主席,先后多次担任党代表,全国人大代表等,为国家科技事业和社会做出贡献,获选中国青年十大杰出人物、全国十大杰出职工、全国先进工作者等荣誉,享受政府特殊津贴,还曾担任北京亚运会火炬手,在天安门广场传递亚运圣火。

“我的外国同窗们喜欢将论文献给妻子。可我想,我能有幸在英国完成博士论文,全仰赖祖国的改革开放政策,仰赖祖国为我创造的从小学到大学受教育∑的一切机会。我只希望,今后如果有人在图书馆查阅博士论文时,能知道这样一个情况:有个中国人在国外求学期间,并没有忘记自己的祖国。

……

我不知道别人是怎么想√的?我认为爱国是天经地义的事。从娘胎里来到这块土地上,就注定了我是中国人,就注定了我要热爱这个国家。爱国,是不需要理由的,更不需要●论证。”

——冯长根

摘自新华社《爱国是天经地义的事》

该文由《人民日报》于1990年7月30日发表

本文内容综合了新华●社、《人民日报》、《光明日报》、《科技日报》、《北京日报》、《学习时报》等相关报道内容。本文论文图片由党委教师工作部提供。

未经允许不得转载:二九年华大学门户 » 【新闻特写】今日荣休,他把36年前的博士论文送给母校

相关推荐

- 北理工召开科技管理工作座谈会

- 奏响青春建功新时代的奋进乐章

- 北理工外国语学院召开“不忘初心、牢记使命”主题教育调研成果ξ 分享会及对照党章党规找差距专题会议

- 北理工机械学院举办首届陆空智能装备专项奖学金答辩仪式

- 北理工马克思主义学院班子集体参观庆祝中华人民共和国成立70周年◥大型成就展

- 北理工召开2020年硕士研究生招生考试命题工作会

- 北京理工大学举办第十一期党外代表人士研修班

- 推广多模式授课 发力创新素质培养

- 【新闻特写】留学北理汇聚精彩文化,毕业时光共筑发展梦▓想

- 北京理工大学举办第十六届“世纪杯”竞赛

- 科技创新助力人才培养,北理工 2019年研究生科技创新竞赛成绩显著

- “时代新人说”,在三湘大地奏响爱国主义主旋律!

- 北理工光电学院党委》召开2019年度党支部书记抓党建工作述职评议考核会

- 北理工自动化学院机器人队走进北京一零一中学

- 2019年北京市研究生英语演讲比赛复赛成功举办

- 校领导班子召开2019年暑期←务虚会

- 北理工外国语学院2019年度总结表彰大会▅暨元旦师生联欢晚会成功举办

- 【新闻特写】众志成城,同心抗“疫”,北理工统一战线成员在行动

- 河南省三门峡市成长型中小企业经营管理人才高级研修班开班

- 北理工在2019年北京市大学生集成电路设计大赛中荣获ζ佳绩

新闻公告

- 居家抗疫情,运动不打烊 04-16

- 践行回信精神,共话成才之路 04-15

- 北理工物理学院开展党委理论学习中心组(扩大)学习 04-14

- 青年学子话担当 同读回信共战“疫” 04-13

- “德智体美劳”五育行动在“云端” 04-13

- 北理工良乡校区进行全面专业消毒 04-10

高考招生

- 北京理工大学2018年本科招生章程 08-05

- 北京理工大学2017年本科招生章程 08-05

- 北京理工大学2016年本科招生章程 08-05

- 北京理工大学SQA-HND项目中心2013年招生 08-05

- 北京理工大学2014年本科招生章程 08-05

- 北京理工大学2015年本科招生章程 08-05

- 北京理工大学2013年本科招生章程 08-05

- 北京理工大学2009年招生章程 08-05

- 北京理工大学2012年本科招生章程 08-05

- 北京理工大学2008年招生章程 08-05