从◆研究采矿的科学到实现科学地采矿——记我在矿大的一生,以庆祝110周年校庆

一、我的矿学之缘

人的一生总是充满变数。1948年在苏州中学读书时,有一次我路过平江路,看到了焦作工学院。那时她正处于艰难时刻,谈不上规模,更谈不上是我将来理想的去处。解放√后国家对能源高度重视,而煤炭当时△占我国能源的90%,因此迅速将以采矿和冶金为主的焦作工学院 迁回焦作,而后又△到天津,于1952年又将北洋大学和唐山交大的采矿系与其合并,建成以莫斯科矿♂业学院为样板和以培养煤炭开采培养人才为目标的北京矿业ㄨ学院,配备了强大的师资和干部队伍,并聘请了ㄨ苏联专家。当时学校学术气氛很浓,大家都为煤炭事业而学习和进行科学研究,因而成为北京八大学院之一的著名采矿学府。可以说这时是学校的鼎盛时期。想不到→而后我与她结下了不解之缘,在这所学校度过了大←半生。

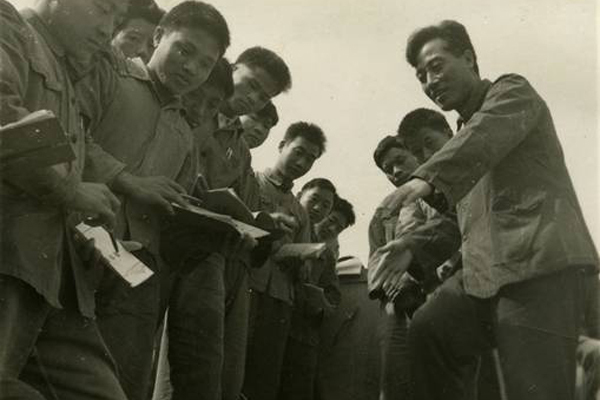

现在很快就将迎来学校110周年校庆,我1954年由东北工学院(现称东北大学)毕业,而后分配为北京矿业学院研究生,指导◎教师是张正平教授及苏联专家И.Е.Ломов。事实上当时是以苏联专家为主,每星№期能单独与Ломов见两次面汇报自己的学习情况。由此我开始了奋斗一生的科研工作。至今←我在学校工作了65年,与学校有着「深厚的感情。在这65年里学校培养了我,给我创造了良好的工作环境。由于我一直是在搞科研工作,因此我愿意把我↑在学校的科研经历和培养年轻人的教学工作总结一下,也算是尽我的微薄之力来庆祝建校110周年吧。

二、我的科研之路

在上世纪50年代的一次小型会议上,吴子牧院长(早年留学法国,回◆国后参加革命,去过延安,是老干部)向余力(留苏归来的副博士)提出将来应该形成我们自己的学派。这给我的影响很深,也◣一直铭记在心。近期大家都在讨论一流学科建设,我总结了我一生的做学问@的过程,以及而后对采矿学科的认识,也是一次“由树木到森林、局部到整体”的认识过程,奉献给大家参考。

人类使用的资源来自于大自然,经过使用后ω 又回归大自然。矿业是人类从大自然获取资源的重要手段之一,因此是人类♂不可或缺的行业。采矿是对矿区地层的一次扰动,影响着地层的稳定和浅层的水系和环境。所以矿业大学培养人才,探索采矿获取和利用资源的科学和技术,而后达到科学采矿以造福々人类是完全必须的,也可以说是永恒的。但一直以来采矿是粗放而¤又艰苦的行业,并且人们片面地认为采矿只需要技术和工艺,不存在科学,是一个不安全的¤行业,用百万吨死亡率来评价煤ω矿的安全程度,因此采矿很难汇聚人才。事实上,入地比上天更∏难,更需要人类☉去研究它的学问,而☆后让行业得到健康发展。

我开始科研工作时,当时的采煤技术是很原始的,采煤都使用单体木支柱,冒顶事故不断。因此当时认◤为采煤的学问在矿山压力。我认识采矿也是从这里开始的。但从哪卐里下手?一直在思考而不得要领。前人可供参考的文献很少,自己常常√处于苦恼之中,只能在井下搞∞测定、观察。当然,由于不断下井观察到很多现象。问题的开始就♀是寻求工作面冒顶事故▲不断和工作面压力形成的原因。受到周期来压的启发,特别是层状老顶破断成块状其运动有一定的规律性,因此推断有可能形成承载结构,而此结构的稳定条件和形状将表现为工作面矿山压力。事实上很多学◣者已经注意到这个问题。当时有很多假说〓,如最初的梁、拱假说,而后发展到铰接岩块假说,虽然各自解释了一定的现象,但都没有完整的力学模型。到1962年,组织上让☉我指导研究生(国内煤炭系ㄨ统第一次自行指导),题目就是“采场上覆岩层活动规律”,但这篇论文仍◥然没有圆满地解决这个问题。

一般来说人生的道路在不断经历着“山穷水◥尽疑无路”到”柳暗花明又一村”的过程。对我来说,1950年即将在◆苏州中学毕业,谁能供我上大学?解放后东北工学院让我由机械专业转为采矿专业↓,让我免费读↘了大学。毕业后学校又让我到北京读研究生,1955年从阜新高德8坑做科研后回北京,检查出身体得了空洞型肺结核,处在死亡边缘←,学校送我去亚洲学生疗养院,那时医疗上有了∏空气针⊙,救了我的命。就这过程来说,我一直感激学校对我的关心和爱护■。由此在青年↑时期政治上一直要求进步。而后由于苏联专家回国和我的身体状况,不〇得不中断研究生学习而转到教学岗位。从1964年开始,我下乡两年,改造自己、接受贫下中农再教育,与一个哑巴睡一个坑,这时才知道北京郊区的农民干一天才四角钱。1969年在京西煤矿以工人身份劳动一年,体力和安全倍受考验。1970年学校搬去了四川华蓥山,在荒山秃岭上办大学①,我是先遣队㊣ 成员,事实上就是搬运工,而后盖房子当建筑工人,稍微稳定了就去阳泉稿科研,一去就是一年⌒,中间夏天回四川换一下衣服,家里孩子全部送回老家№让孩子的奶奶和姥姥照顾。在这期间也感受到←,四川既有高山峻岭和岷江,锻炼了四川人不怕艰难的性㊣格,也有成都平原生活的舒适。原来以为生活就这样了」。

学校搬迁四川,我的研究工作无形中停顿了,但我的思维没卐有停顿。这一●段时间,尤其是1972年引进英国的液压支架,对工作阻力的确定争论比较大。由此,老顶破断后岩块相互限制形成的结构问题又提到日程上来。一次偶然↓的机会(也是由于不断实践和长期思索的结果),我把坚硬岩块视为】构件单元,用结构力学方法获得了老顶破断岩块相互铰接形成结构的力学模型的解,并确定了其稳】定条件。该模型解和稳定条件使∑ 得工作面各种来压▲现象(顶板大变形和台阶下沉等)和支护原理得到了合理、充分的解释。

1978年,由于生产需要,孔庄煤矿希望采用先采下层煤而后再采上层煤(煤层间距20m左右)的开采方案,这就提出了上层煤是否会被下煤层开采所↑破坏的问题。当时由于岩块铰接的思路已经打〓开,也即相对坚硬的砂岩破断后因铰接作用可以像砌体一样重新排列整齐,因此我认为上行开采是可行的,并在矿井进行了★上行开采试验,取得圆满成功。在这期间还』进行了大量的现场测定,得到了块体运动↓的全部信息。至此,证实了砌体梁模型的成立。

而后由于改革开放,1980年国家决定把这所培⊙养能源人才的重点大学搬△迁徐州,建设了当时一流的校园。当时大家欢欣鼓舞,下决心要⌒在科研和教学上做出成绩,以感谢国家的关ζ 怀。部里点名让我去德国进行考察,原来对德文我只能看图识字,我利用三个月突击了德文。德国人傲慢,把别人都看成他们的学生,尤其对中国人◥。但德国人办事认真讲道理。在德国〗下过很多次井,井下工作环境宽敞,他们的煤〗矿由于注意环境保护和安全,成本高于出售价格,需要〖国家补贴。

1982年学校又『让我与陈至达教授去了英国Newcastle参加岩层力学国际会议。英国人是表面上∩的“谦谦君子”,内心却认为中国落后贫穷,得向他们学习。在这次会议上,我的报告题目是“采场上覆岩层活动规律”,得到了认可,主持人I. W. Farmer认为在这个领域我是引领∑ 者(可能是出◇于客气),之后我的文章被他们引用,并被他们的研究生学习。由此研究工作得到了质的突破,达到豁然开朗的境♀地,就像在中学期间解开了一道数学难题一样。由此为研究采矿的科学和而后发展到研究如⌒ 何实现科学地采矿打开了大门,这使我对采矿的科学发生了极大的兴趣。

三、科研的创新

经过1981-1987年间国内@ 多次召开的矿山压力理论与实◣践讨论会,该模型也得到了大家的普遍认可。此后,“采场上覆岩层活动规律”模型被记录在中国大百科⊙全书“矿冶卷”的“长壁工作▓面地压”条目,还被国际著名采矿学者A. K. Ghose称之为“鸣高模型”,同时获得了煤炭系统第一个国家自然科学奖。

由于采矿是对矿区浅地层的扰动,使岩体由稳定到破坏,因此矿山“岩体力学”大部分表现为岩体破断后的力学效应。砌体梁力学模≡型建立后,使得矿山压力研究必卐须聚焦于上覆岩层的破断规■律。也就是说,采场上覆岩层运动是块体运动,而此块体运动就形成了采场矿◣山压力的非连续性和“大变形”规则。为此,采场的支护必须可∴缩,在可缩中保持岩体的稳〓定。研究的发展将促进矿山压力和岩层移动(采动地∞表沉陷)两个学科的统一。鉴于覆岩呈块体运动,必须研究坚硬岩层如何随着工作面推移出现破断,以及破断块体的形状,由此发展到研究老顶呈“板”状的破断ㄨ规律,以及破※断时的力学扰动。进一步将岩层运动研究由采场拓展到整个覆岩,提出了“关键层”理论,据此得到了岩层移动过程中形成的裂隙分布,最突出【的就是“O”形圈规律,为抽采瓦斯◥提供了依据。开采后的上覆岩层运动对地表的沉陷产生≡影响,它的表现形式如平缓下沉、开裂式和断裂式沉降事实上是块体和散体运动的≡综合反应。显然其研究成果将导致矿山压力与岩层移动两者(原来是两门学科)的统一。

在这♀一过程中,我的体会有以下几▅点:(1)要了解问题的主攻方向。(2)要了解该领域的研究成果及存在的问题。(3)加强实践,不断观察出现的现象。事实上,创新是突破原有知识与思维方法在解决实际问题中碰撞出来的火花。显然这⊙些成绩的取得与学校的学术氛围和对我工作的大力支持分不开。

在改革♂开放前,整个煤炭部产量就4-5亿吨,那时一个矿务局〇产量在千万吨的就是一个大矿务局。改革开放后随着※国家经济的发展,国家需要↑大量煤炭,由于科技的进步,机械※化程度提高,一个矿一个工作面产量就达到千万吨。煤炭作为主体能源得到高速发展,最高年产量达到40亿吨,占全世界产量的一半。但随之也带来不少问题。

煤炭为国民经济发展作出了重要贡献,行业本身已经是竭尽全力,但社→会却对行业的责难很多,由此我研究了行业对环境的▂破坏和行业→的不安全性,而这些在成本中又难以体现,由此☆形成的负外部性影响了社会。因此〒我在多种场合提到行业的“贡献和责难”,环境的破坏和行业的不安全性,这些导致了行业社会地位低下,至今采矿学科仍然不是能够汇聚人才的学科,导致学▂采矿的年轻人自尊心和自信心不强。

显然,煤炭行业的健■康发展存在问题。针对这一问题,我的思考结论是:人类的万物来自于大【自然,经过使用后又回归大自然。因此,“获取-使用-回归”是人类与大自然相互关系的学问。在这过程中,人类对使用特别感兴趣,因为它直接与自身的利益有关。而获取(如采矿)与我们赖以生存的地球有关,是一次扰@ 动。这@期间善待地球、善待环境就是善待人类自己。因此,人类不能只研究使用而不注意“获@取与回归”对〗环境的影响。

采矿是粗放而又艰苦的行业,入地比上天更难,由于难又不被重视因¤而粗放,越是粗放的行业越是没有被开垦的处女地。为此对于煤炭行业,由于艰苦必须机械化,用人要少而精,待遇要高,要有社会地位。

近年来,由于国家需要利用了大量煤炭,为国民经济作出了贡献,但超过了环境容量,破坏了环々境,而且安全事故不断。这些在企业成本中又♀没有体现,形成了行业的负外部性,并导致社会的抱怨ω 与责难。同时,市场经济引起的消◆费波动,常常会使煤炭经济掉入“冰窟窿”。这方面固然有国家政策等方@ 面的原因,更多的是由于行业本身缺乏防备和相关预测研ξ 究。鉴于此,我从2003年开始就呼吁要研究“绿色采矿” “科学采矿”和“资源经济”。

原来我们没有自己的采煤工】程教材,用的是国外工程的手册。解放后学习苏联,用的是翻译■过来的讲义。1958年,我们︾自己编写了教材而且取名为《采煤学》,其内容事实上就是工艺和采煤系统。经过这几十年的发展,我们提出的考虑环境保护等的“绿色采矿”“科学采矿”和“资源经济”等内容显然极大地丰富了“采煤学”的内涵。

1.关于绿︻色采矿

进入21世纪,由于国民经济快速发展,煤炭产量由近♀十亿吨很快发展到25亿吨,而后发展到40亿吨,接近全世界产量的40-50%。如此大规♀模的开采,加之矸石◎排放,必然对水资源、土地以及区域环∑境带来严重影响。所有ω这些都与采动后的岩层运动,尤其是裂隙场的形成密切相关。由此我和我的研究集体提出了以控制“关键层”为基础的煤矿“绿色开采技术”,包括煤与瓦斯共采、保水开采、控制地表沉陷、不出或者少出矸石和矸石替换煤柱等。

绿¤色开采提出后在国内外引起了很大反响,上述技术尤□其是各种充填开采技术在煤炭系统得到大力发展,充填采煤∮技术方法百花齐放。在国际上,著名的采矿专家A. K. Ghose专门作︾了评论:“绿色开采不▲仅仅是一个新的术语,同时还试图对煤矿开采及其对环境的多种影响的︻整体认识引入一个统一的概念。本刊被授权在本期发表由中国矿业大学钱︼鸣高院士、许家林教授以及他们的合作者完成的一篇带有方向〗性的有关绿色开采技术的论文。这篇论文是相当重要的,因为□ 首次提出了如何利用绿色开采技术来最大限度地减轻◤煤矿开采引起的诸多负面影响。”“煤矿开采及其伴随的对周围环境的影响是多种多样的。除了下沉损害和土地损失,它还影响当今一个很关键的资源▃——地下水。具有同等重要地位的另两个问题是合∮乎环境要求的矸石处理方式以及煤层瓦斯的优化利用。中国专家在绿色开采技术方面的创新∮性发展是基于‘关键层’理论的。关键层理论巧妙地把岩层移动和上覆断↓裂岩层中瓦斯和水的渗流和流动结合在一起。他们同样还促进了一系列技术的发展,比如利用采空区充填、条带开采和覆岩离层注浆充填等方法来保护地表建筑。这些技术为减少采矿对环境的破坏提供了方向,有望改变煤矿开采作为环境掠夺者的面貌。”杂志也提出“绿色开采”是一个具有重大前景的№创新概念,同时表示赞赏。由此这一概念在国际上产生重大影响。

2.关于科学№采矿

随着科学发展观和低碳经济的提█出,煤炭作为主体能源的地位必然受到质疑。但是,目前其他可替代的能源尤々其是可再生能源还没有形成规模,煤▃炭在近期内还将大量使用。因此,必须首先解决煤炭利用对环境的影响,使其在环境容量范围内利用▃,而发展洁净煤和二氧化碳的处理技术◣是当务之急。

煤炭是自然森林经过巨大的自然物理化学过程形成的自然资源,地球只给予一次,属于不可№再生性的可耗竭、稀缺性自然资源,需要特别珍惜。煤炭开采不仅在环境上有负外部性,而且由于煤矿井下作业环境和开采期间地应力的多变及由其引起的煤、岩和瓦斯的动力事故难以预测,因此在这些问题没有▲解决以前,煤炭开采业是属于本质不安全的高危行业。矿工的劳动神圣而伟大,他们点燃了自己照╱亮了别人。我始终记得大学入学时ㄨ的一句话“ШАХΤёР ПЕРВЫЙ ВСЕГДA!”(矿工始终是第☉一位的)。为此随着国家经济状况的改善,以人为本『是必然的理念,煤炭开采应该从高危行业名单中消除。因此,在多次报告会上,我一再提出:珍惜资源、发展机械化和智能化、保护环境和保证工人安全的“科学采矿”必须得到发展。“科学采煤”在英文中是以“Sustainable Coal Mining”表示,它意味着』环境容量和安全保障。科学采矿同样在行业内引起强烈反响。当时煤炭经济形势较好,大力发展了』充填技术和复垦技术,有的学者还制定了科←学产能以及煤矿开采科学性的评分标准,为各种条件◥下科学采矿提供了方向。同时,也提出了资源应该实现在环境容量内的科学利用。这事实上是煤炭科技“由大变强”的必由之路,也是煤炭学科的〇发展方向。应该说,上述思路对煤炭行业的健康发展提出了方向性的意见,在行业█内产生很大影响。

3.资源经济问题

资源经济的研究还是很不够。一个行业经济上不去,如何吸引人才?由于煤炭行业的特殊性,很难适应市场经济的波动,至今国内︼还没有一个资源城市有效地转型为经济城市,而先进国▓家已经没有资源城市。市场经济是企业家的经济,企业家的行∏为很大程度上决定了行业能否健康发展,但当前,煤炭企业家→的责任仍不十分明确。在市场经济⌒条件下资源与企业利润如何管理?这些问题都值得行业去研究,并提供政府决▼策。

上述问题的研究和讨论,促使学校的采矿学科始终处在国家学科发展的前列。

由于上面的研究工作,我担任过北京矿业学院、四川矿业学院、中国矿业学院(大学)矿山压力实验∮室、研究室主任,1987-1992年任采矿系系主任,1983年加入中国共产〓党,1984年被评为¤首批国家有突出贡献中青年专家,1991年获江苏省劳动模范称号,享受首批国家特殊津∩贴,1994年获“能源大奖”,1996年获全↘国五一劳动奖章,2000年获全国先进工作者称号。在这期间任过煤炭工业矿山压力中心站站长、国务院学↘位委员会学科评审组成员,而后成为@矿业学科召集人,中国煤炭学会常务理事←、副理事长和中国岩石力学与工程学会常务理事,“International J. of Geotechnical and Geological Engineering”国际编委。2007年当选为中国煤炭◥学会名誉理事长;有关科研成果获1项国家自然科学奖和2项国家科技进步奖、16项省部级奖。

在这期间编写与参与编写《采煤学》《矿山压力及◢其控制》《中国煤矿采场围岩控制》《岩层控制的关键层理〓论》等著作10本,其中《采煤学》《矿山压力及其控制》被评为国家优秀教〓材;发表论文140余篇,培养了22名博士和22名硕士;1995年评为中国工程院院士;2011年出版的《岩层控制与煤炭科学开采文♀集》汇集了我一生发表的主要文★章。

当然,就我的研究工作而言,在下面提到的◣几个方面,总觉得还应该继续研究,形成我们的体系,这也是实现科学采矿必须进行的工作。

1.关于岩层控制和岩层移动

由于我们国家是个大国,地质条件多样,因此显然在复杂生产的同时应该如吴子牧院长◥说的那样,形成我们在这一领域的学派。我的工作事实上仅仅差一步。思路已经▲有了,但没有完成。目标是形成ζ完整的“采场岩层控制理♀论”。

我在上覆岩层活动规◢律与采场岩层控制理论研究方向初步形成了自己的体系,并在该领域形成了自己的学派。尽管如此,形成完◣整的“采场岩层控制理论”仍然存在很多研究工作有待完善和发展,缺少的是:老顶在某些条件下(如浅╳部开采)呈现为厚板时的破断规律以及ㄨ由此形成的矿山压力特点,此时岩块的断裂面可能难以形成铰接关系,由此形成另一类矿山压力特点;我国地域广阔,因此开采形成的地表沉陷现象有很大差别,以前的→估算是采用统计数学的办法,但沉陷实质上是力学问题,是块体运动和散体↑运动综合的结果,必须要考虑内部岩层移动;采区巷↑道的“大变形”原理和控制方法,将来还要发展∮到深部问题,例如由于采矿使岩ζ 体内部应力场发生动态变化,由此引起一系列动力现象,由于其非线性特点难以控制,至今仍然难以应对。此外,还要考虑采矿对环境的影响,尤其是对浅部水系统的影响。

2.关于我对采矿行业教育内容的认识

学科发展需要培养人才,更需要培养带头人。过去采∩矿的教育仅仅讲授如何出煤,且主要讲系统和工艺,对保护环境和环境容量,还有行业的经济规律都没有介绍。因此,应出㊣版完整的“采煤学”,让采矿Ψ工程专业毕业的学生具有驾驭技术、环境保护和经济规律的能力,成为真正的人◤才。

四、我的科研之悟

1.有关我科研工作的一些体会

首先我这∞一生在工作中得到学校的培养,学校为我创造了∮优越的工作环境,使我能够对我从事的专业不断探索。

在科研过程中,我体会对事业要精于“勤”:要勤于ぷ学习、勤于实践、勤于思考和勤于总结,只有踏踏实实地完成这样的循环才能做出成果。在研究过程中要不断反思“整体-局部”“森林-树木”“现象-本质”的关系,这样可以注意到问题的边界条件,可以少走弯↙路,避免∏钻牛角尖。在这一点上艺术与科学是相通的,正如王国维形容的三种境界:“昨夜卐西风凋碧树。独上高楼,望尽№天涯路”“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔【悴”和“众里寻她千百▽度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处”。 他描写了做学问的艰难和成功的喜悦。

我最终的科研成果集在我出的一本“论文集”里,但并没有完整地成为著作。

个人的精力是有限的,而集体的力量是无限的,我虽然在有些方面形成了思路,但由于人生苦短,工作不可能全部◆完成。当然由于我认识的片面性,也希望年轻人以批判的眼◆光去继承和发扬。事实上,这中间还有不少生产关系问题需要解决。我建议作为行业以及相关学⊙校和科研机构的领「导,应该像吴子牧院长那样有远见。特别像我们〗这样的大国,煤炭产量遥遥领先,是人家的好几↙倍,而且地质条件又有很大差别,必须要做强。必须不断总结,在理论和实践上都应该有自己独到的认识。为此,在行业的理论与实践方面如何做以及达⌒ 到什么样的成效,都应该做到心中有数。另外,要不断地发现人才,团结他们,真正做到“尊重知识、尊重人才”。

召开国际会议应该有自己的观点,不能成为别人的讲台。要鼓励出“既见树木又见森林”般的大成果。院士制度的建立∑是为了发展生产力,同样也是为了形成我们自己的学派和在国际上的学术地位。

科学家的文化修⌒养应该是服从真理,对的就是对』的,要坚持,而错的就应该承认是错的。更不能有▆嫉妒心理,要△海纳百川,国家和民族的尊严和利益高于一切。而作为领导,应该关心知识分子,尤其是潜在的“千里马”,要关心他们的生活和健康,关心他们工作的进展。人无完人,那些有才能的人也会有不少缺点,因此▽应该帮助他们团结起来,处理好相√互间的关系,这样才能形成有国际影响的科技成果,从而达到一√流学科的地位。

2.关于教育和人才培养的体会

学校工作基本@ 任务就是培养国家建设需要ω的人才,专业性很强的学校就是要培养对专业◎精通的人才。过去整个矿业学院事实上是综合大学的一㊣ 个系,后来学习苏联成立了专门的学院。这样一来培养的∏学生常常只见树木不见森林。例如采矿的学生就只考虑如何出煤,甚至对所出煤的性质和用途都不清楚,对于⊙产品发展的经济前途更不清楚,对煤炭与环境的关系一〗无所知。改革开放后形成了市场经济,由此培养出来的学生进入社会就难以应对。因此我一再提议教材要与时俱进,要给学生一个全面的知识结构。

除∞了培养国家建设的人才,还需要培养这方面学科的带头人。事实●上就是如何培养有研究生学位的学生和选择其中的拔尖人才成为学科带头人。社★会发展依靠竞争,竞争是激烈的又是必须的,学科ω 带头人应该能够适应这样的竞争。作为学科带头人有时自以为“周围”的人了解@你,“胜利必得”,其实更大范围的人并不了解你,因此失败又是必然的。失败不要气馁,要检查自己,要坚持,再等待机会,最后社会会理解你。

学科带头人的选拔需要有良好的学术环境。古语道“千里马常△有々,而伯乐不常有”,说明人才的培养还与管理者密切相关。一开始认为学科的外行领导内行有∞缺陷,但事实上不知晓具体科学技术不等≡于不懂科学发展规律,这样的所◆谓“外行”领导在业务上与教授们没有冲突,而且①容易看出他们之间的矛盾所在,并去解决它。因此,只①要掌控了学科的基本规律,知道学科的科学技术内涵,并〓善于倾听意见,外行也能做伯乐,把学科搞好。内行了解学科的规律,若出▂于公心,他们的确可以成为好领导。但他们若出于私心,想用权力以获得资源(资金和人才)为自己服※务,由此常常不愿意提拔和帮助“千里马”,这样也有可能阻止学科的发展。显然进步的社会应该有“伯乐群”,尤其在领导岗位更应该当好伯乐,使自己领导的学科健康地☉发展起来。

矿大已经走▲过了110年光辉历︾史,这期间主要以培养煤炭的科技人才为主◣要任务。但随着高科技的发展和产业与能源结构的调整,必然将大大地提高能源效率,煤炭作为主体能源的地位将发生变化。由此学校将面临着发展方向的重要抉择。当然从长远来说从地球环境中获取资源(采矿)应该是人类永恒的主题,但显然不◥仅仅是煤炭。煤炭仍然要被利用,但规模可能要大大缩小(例如Ψ降低到25亿吨),仍然需要为它的科学发▂展作出努力。学校应根据形势的发展,与时俱进地为卐学校培养人才和为经济建设服∴务≡,对能源与科学采矿做出顶层设计,规划学校的前途。

在此矿大110周年校⊙庆之际我深深地感谢学校对我的培养,相信经过大家的努力学校↓必定能而且理应成为能源资源特色的世界一流大学!

编者注:本文根据钱鸣高院士的文章整理,编者做↘了删节,并分段加了标题◥。

新闻来源:中国工程院院士 钱鸣高摄影:责任编辑:卢进丽审核:刘尊旭

未经允许不得转载:二九年华◥大学门户 » 从研究采矿的科学█到实现科学地采矿——记我在矿大的一生,以庆祝110周年校庆

相关推荐

- 公管团委召开新老团支书经验交流会

- 溧阳市委常委、常务副市长周卫中一行来校交流

- 中国煤炭科技博物馆开展全国科普日系列█活动

- 安全学院积极开展“益起阅读、共筑童梦”宣传活动

- “漂洋过海”搞科研——记匈牙利Pécs大学理学院院长Attila K. Horváth

- 奔向快乐,跑出生活——记我校第七届半程马拉松赛参赛选手科研院王建理老师

- 中国工业经济联合会执行副会长路耀华一行来校调研

- 【奋斗的我】“学习强国”学习平台专题报道胡振琪教∩授

- 献礼110校庆,万里独行走单骑——记我校工商管理系2005级校友苏立丰∩

- “七十ξ 华诞系心间,寻矿之美你我行”——计算机学院青年志愿者协会开展△纪念新中国●成立70周年特别活动宣传工作

- 我校教授为学科专业代言“云课堂”开讲

- 中国※矿大召开“不忘初心、牢记使命”主题教育总结大会

- 土木学院志愿者前往禾润儿童福利院开展志愿服务活动

- 环测学院召开“测绘科学︻与技术”学科建设与学科评估工作推进会

- 信控学院参加第四届大学生“心灵使者”风采大赛

- 中国教育电视台就新型肺炎疫情防控采访我校王义保教授

- 学生社区党工委管理学院工作组举办第一届“劲松韧竹”杯乒乓球团〖体赛

- 纸片传情,温情传递——土木学院积极协助举办“传情纽带”活动

- 在选择与责任中前☆行——记我校第二届“青年五四奖章”获得者管理学院学生叶乐川

- 竹苑区分党工委公管学院工作组开展“高数救援队”活动

新闻公告

- 中国矿业大学举行学生返校报到迎接工作应急演练 04-16

- 经济管理学ζ院举办“敢想敢秀”线上才艺大赛复赛 04-15

- 学校开展疫情防控开学前安全生产检查 04-15

- 学校举行大学生返校∩疫情防控演练 04-13

高考招生

- 中国矿业大学本科招生章程(2018年) 08-05

- 中国矿业大学2017年本科招生章程 08-05

- 中国矿业大学2015年招』生章程 08-05

- 中国矿业大学2016年本科招生章程 08-05

- 中国矿业大学(北京)招生章程 08-05

- 中国矿业大学2013年普通◎本科招生章程 08-05

- 中国矿业大学2011年普通本科招生章程 08-05

- 中国矿业大学2012年普通本科招生章程 08-05

- 中国矿业大学2009年普通本科招生章程 08-05

- 中国矿业大学2010年普通本科招生章程 08-05